Le pompe di calore sono la tecnologia più efficiente per decarbonizzare i consumi residenziali italiani ma la meno praticabile. Le caldaie a condensazione, invece, sono l’alternativa più economica. Lo studio realizzato da BIP Consulting per Proxigas, Utilitalia, Assotermica, Assogasliquidi e Assogas

Assolvere agli obblighi della direttiva Case Green rischia di trasformarsi in un bagno di sangue. Infatti, serviranno tra i 160 e i 480 miliardi di euro per centrare i target. Tuttavia, esiste una soluzione economica ed efficace per decarbonizzare i consumi residenziali nel nostro Paese. Si tratta delle caldaie a condensazione, la tecnologia più conveniente in considerazione delle caratteristiche della maggior parte delle abitazioni degli italiani. È quanto emerge dallo studio sulle migliori soluzioni per decarbonizzare il settore residenziale italiano realizzato da Bip Consulting per Proxigas, Utilitalia, Assotermica, Assogasliquidi e Assogas.

PDC REGINE D’EFFICIENZA, MA CALDAIE A COMPENSAZIONE SOLUZIONE PIU’ ECONOMICA

Le pompe di calore sono la tecnologia più efficiente in termini assoluti, ma le caldaie a compensazione sono la soluzione più economica per efficientare e ridurre i consumi del riscaldamento residenziale. Un’impresa che potrebbe costare da 160 a 480 miliardi di euro, secondo lo studio di BIP consulting, p20241016_Executive_Decarbonizzazione residenziale_Roma16ottobre2024-3resentato oggi nel corso del convegno “La sfida della decarbonizzazione dei consumi residenziali”.

Oggi il riscaldamento rappresenta l’84% dei consumi termici residenziali e il 60% è concentrato nel Nord Italia. Inoltre, circa la metà delle abitazioni italiane si trova in zone climatiche fredde, con oltre 2.100 gradi-giorno. Non sempre l’elettrificazione del settore residenziale rappresenta la soluzione migliore per la decarbonizzazione. Dallo studio di BIP Consulting emerge che la tecnologia più efficiente in assoluto dal punto di vista energetico sono le pompe di calore (PdC). Tuttavia, la diffusione delle PdC è rallentata da ostacoli di diverso tipo: strutturale, burocratico ed economico.

Per questa ragione, le caldaie a condensazione rappresentano la soluzione più economica per ridurre i consumi del parco di riscaldamento a livello nazionale. Un primato che si conferma sia dal punto di vista del costo totale di proprietà, sia da quello della riduzione di energia primaria ottenibile a parità di investimento. Infatti, attualmente, circa il 70% delle abitazioni italiane utilizza il metano come principale fonte di energia per il riscaldamento. Sostituire la caldaia a gas con una a condensazione permetterebbe di raggiungere circa il 60% del target EPBD in termini di riduzione di energia primaria, secondo lo studio di BIP. Al tempo stesso, preferire questa tecnologia alle PdC minizza l’impatto degli interventi sugli edifici esistenti e riduce i tempi di realizzazione.

più economica per ridurre i consumi del parco di riscaldamento a livello nazionale. Un primato che si conferma sia dal punto di vista del costo totale di proprietà, sia da quello della riduzione di energia primaria ottenibile a parità di investimento. Infatti, attualmente, circa il 70% delle abitazioni italiane utilizza il metano come principale fonte di energia per il riscaldamento. Sostituire la caldaia a gas con una a condensazione permetterebbe di raggiungere circa il 60% del target EPBD in termini di riduzione di energia primaria, secondo lo studio di BIP. Al tempo stesso, preferire questa tecnologia alle PdC minizza l’impatto degli interventi sugli edifici esistenti e riduce i tempi di realizzazione.

CASE, LE BARRIERE ALL’ELETTRICO

I costi iniziali elevati (CapEx) rappresentano una delle maggiori barriere alla penetrazione dell’elettrico nel riscaldamento residenziale. Infatti, costituiscono il 30% del costo totale di proprietà (TCO). In secondo luogo, richiedono spazi esterni adeguati, che solo il 42% delle abitazioni italiane possiede. Dal rapporto emerge che la pompa di calore potrebbe essere una soluzione tecnicamente perseguibile solo per 5,9 milioni delle 16,6 milioni di abitazioni di classe F-G. La platea si riduce ulteriormente, sino a circa 1,76 milioni, se si considera anche il reddito delle famiglie.

Inoltre, nei condomini con riscaldamento centralizzato è necessario il consenso unanime dei residenti per istallare PdC. Un ulteriore ostacolo è rappresentato dalla farraginosità della filiera delle PdC. Infatti, la maggior parte (il 94%) delle imprese installatrici di impianti di riscaldamento è di piccole dimensioni e non è attrezzata per installazioni su larga scala di pompe di calore.

“Bisogna modificare il percorso che stiamo facendo verso la transizione. Quando riusciremo ad attuare il nostro piano per implementare le potenzialità di tutte le energie rinnovabili, con l’aggiunta del nucleare, riusciremo a renderci indipendenti almeno a livello europeo. Se riusciremo a decarbonizzare l’80% di energia da fonti fossili potremmo raggiungere questo obiettivo. In Italia ci siamo dimenticati il fine: decarbonizzare, sostituendolo con uno degli strumenti, cioè l’elettrificazione. La domanda di energia italiana è suddivisa in termico (50%), mobilità (25%) e corrente elettrica (25%). In trent’anni abbiamo prodotto energia rinnovabile per il 6% della necessità di energia elettrica nazionale”, ha detto Luca Squeri nel corso dell’evento “La sfida della decarbonizzazione dei consumi residenziali”.

LE NOVITA’ SUI BONUS

La riforma dei bonus casa nella prossima Manovra può venire incontro al processo di decarbonizzazione dei consumi residenziali.

“Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica presterà particolare attenzione al sostegno per il patrimonio edilizio particolarmente non efficiente e alle fasce più deboli della popolazione. Contiamo di sviluppare il concetto di povertà energetica affinché possiamo conseguire due obiettivi. Il primo è aggredire il patrimonio immobiliare poco efficiente e sostenere la fascia della popolazione che ha condizioni economiche che non gli consentono di raggiungere livelli accettabili di condizione energetica. Ci attendiamo il maggior risultato dalle pompe di calore, ma anche sugli interventi complessivi sugli edifici. Nel nuovo dl sui Requisiti si indicheranno i nuovi requisiti minimi per gli APE, questo porterà a spingere misure di efficienza energetica”, ha anticipato Andrea Felici, Direttore generale della Direzione generale domanda ed efficienza energetica (DEE) del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

QUANTO COSTERA’ EFFICIENTARE LE CASE?

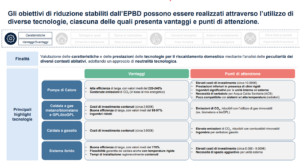

Lo studio realizzato da BIP offre una fotografia del parco abitativo italiano e della composizione socio-economica del Paese, al fine di identificare misure e tecnologie che permetteranno di assolvere agli obblighi fissati dalla Direttiva UE Case Green (EPBD) e dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC). La prima prevede un riduzione del 16% del consumo medio di energia primaria dell’intero parco immobiliare residenziale rispetto ai valori del 2020. Il PNIEC, invece, fissa l’obiettivo al 2030 di ridurre del 17% i consumi del settore rispetto al 2021.

Il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima destina il 16,2% dei 829,6 miliardi di euro di investimenti per il periodo 2023-2030 al settore residenziale. Tuttavia, la spesa per raggiungere standard energetici più elevati potrebbe costare tra 160 e 480 miliardi di euro, secondo lo studio. Una spesa che ricadrà per la maggior parte sulle spalle degli italiani, chiamati a uno sforzo considerevole in termini economici a causa dell’anzianità del parco abitativo e della scarsa efficienza energetica. Infatti, il 74% degli edifici residenziali italiani è stato costruito prima del 1980. Inoltre, l’80% delle abitazioni italiane rientra in classi energetiche inferiori o uguali alla D, con il 51,6% che si colloca addirittura nelle classi più basse (F e G). Un altro dato interessante è che i condomini costituiscono solo il 25% degli edifici, ma ospitano il 60% delle abitazioni in Italia.

“Tra pochi minuti faremo le dichiarazioni di voto su Stellantis, sulla parte di critica siamo d’accordo con la maggioranza. Questa legislatura sarà quella dove mettere a terra il Pnrr con strumenti e finanziamenti per accompagnare questi obiettivi e renderli attuabili. Il Rapporto Draghi indica gli strumenti per affrontare le spese della transizione, si tratta di fare scelte politiche. L’approccio del Governo che punta alle deroghe penso sia sbagliato perché non ci porta da nessuna parte anche dal punto di vista industriale, a livello europeo e nazionale. Lo studio presentato dice che abbiamo un problema in termini di necessità di efficientamento e di costi. Il recepimento della direttiva dovrebbe essere uno strumento per raggiungere gli obiettivi, ma dobbiamo mobilitare diversi strumenti. Dobbiamo tenere fermi gli obiettivi. Serve un dibattito pubblico più ordinato e un approccio più pragmatico”, ha detto Vinicio Peluffo, membro della Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati.

GLI ITALIANI INVESTONO ANCORA TROPPO POCO IN EFFICIENTAMENTO

Dallo studio emerge di BIP Consulting che c’è ancora molta strada sui fronti della sensibilizzazione dei cittadini sull’importanza dell’efficienza energetica e della riduzione dei costi degli interventi. Infatti, sono ancora pochi gli italiani sono ancora poco disposti ad investire in efficientamento energetico. Negli ultimi 5 anni solo il 38% delle famiglie ha effettuato investimenti in questo ambito, con una spesa media di circa 10.000 euro. Le ragioni sono anche da ricercarsi nei salari medi italiani. Infatti, nel nostro paese il 69% dei contribuenti guadagna meno di 26.000 € all’anno, il che limita la possibilità di investire in tecnologie per la decarbonizzazione. Un altro elemento da sottolineare è che sono le fasce più anziane della popolazione a disporre dei redditi più alti e a detenere la quota maggiore di immobili di proprietà.